Ver para creer

En un presente donde la generación de imágenes realistas ya no requiere presencia ni acontecimiento, la confianza visual se ha convertido en una forma obsoleta de verificar la verdad.

shared.rich-text

Durante siglos, gran parte del fundamento cultural, científico y judicial de la verdad se ha apoyado en lo visible. Desde los retratos de corte hasta las imágenes satelitales, la lógica de “ver para creer” operó como una garantía epistemológica. Sin embargo, los cambios recientes en la capacidad tecnológica para crear imágenes sintéticas indistinguibles de las capturas fotográficas tradicionales han socavado esta creencia. Hoy, ver ya no significa saber. De hecho, ver puede significar exactamente lo contrario.

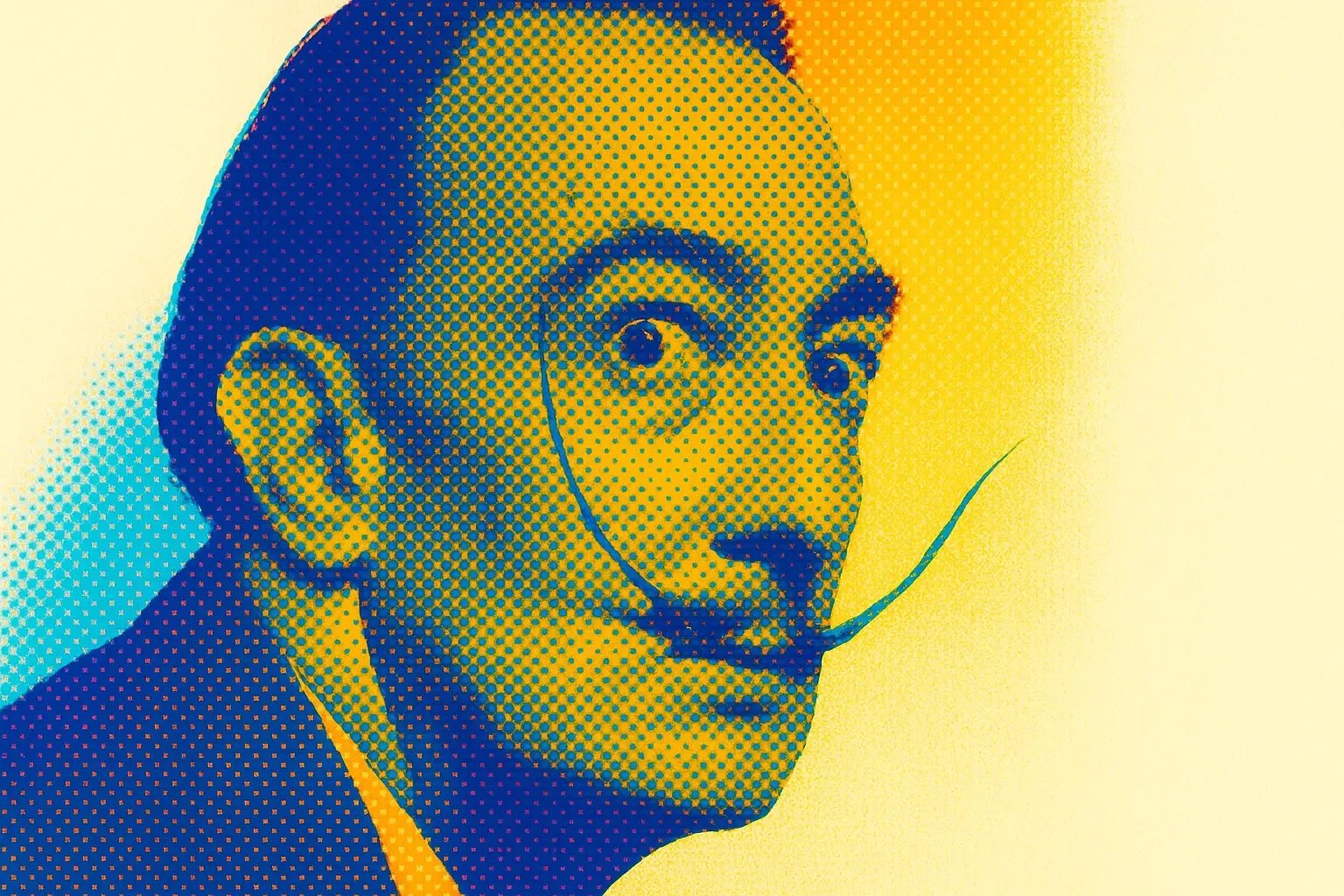

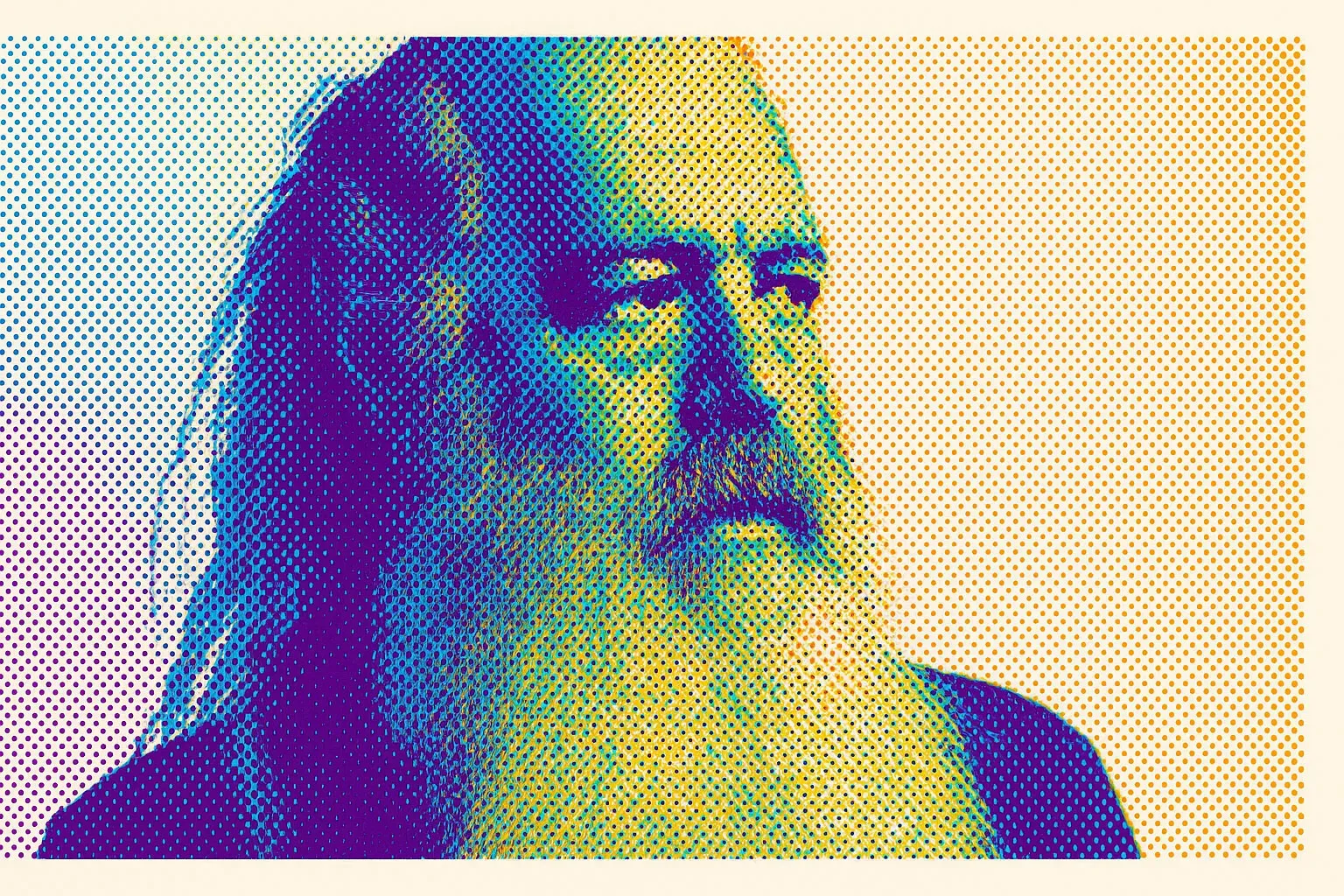

El documental del New York Times “Can You Believe Your Own Eyes? Not With A.I.” funciona como una exploración concreta de esta volatilidad. Marcado por una serie de retratos y escenas generadas por procesos automáticos de generación de imágenes, el video reflexiona sobre un presente en el que la ilusión visual no sólo es perfecta, sino que, incluso, está cargada de intención narrativa. Si ni siquiera los gestos faciales, las sombras, los reflejos o la textura de la piel pueden testimoniar autenticidad, entonces ¿cómo se reconstruye la confianza en lo que se muestra?

El sistema judicial, uno de los pilares institucionales que más ha confiado en evidencia visual como prueba, comienza a enfrentar este dilema. Fotografías, registros de video o capturas de vigilancia ya no están a salvo de la sospecha ni de la manipulación programática. El poder de la imagen como testimonio se neutraliza precisamente cuando puede fabricarse sin mediar materia, tiempo ni persona.

Esta sospecha se extiende también a la narrativa histórica y a la documentación periodística. Si la imagen puede anticiparse al acontecimiento o prescindir del testigo, ¿qué rol le queda al fotógrafo? ¿Qué criterios definen hoy lo que es un registro? La amenaza no está sólo en el campo de la falsedad destinada al fraude, sino en el desplazamiento del ojo como instrumento legitimador. Ya no se trata de la distorsión intencional de una imagen verdadera, sino de la creación coherente de una imagen inexistente con todos los elementos que la harían “creíble”.

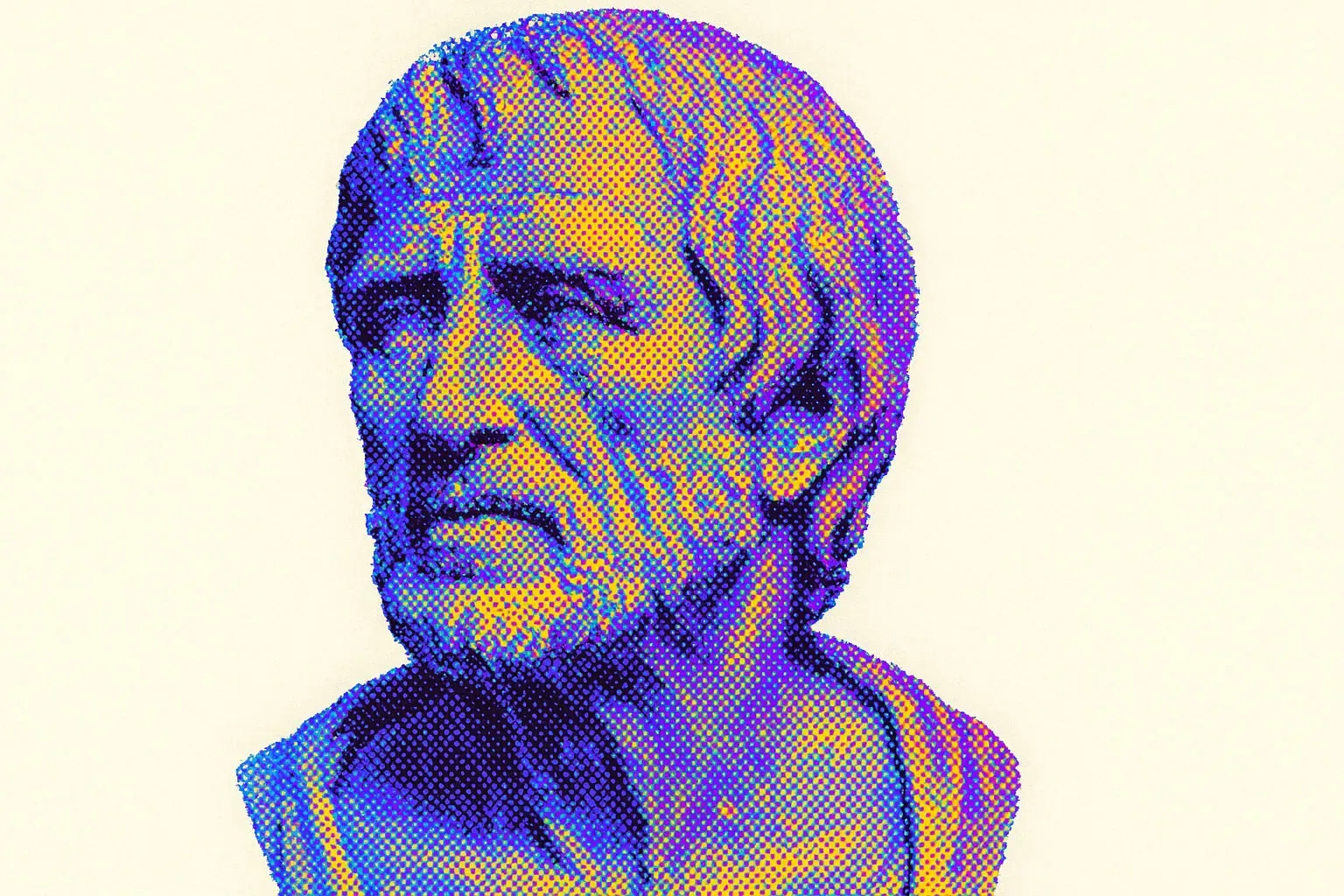

En uno de los pasajes más inquietantes del documental, un conjunto de retratos familiares —adultos, niños, escenas domésticas— revela que ninguno de los rostros corresponde a una persona real. Son retratos sin sujeto, memorias sin experiencia. Sin contexto biográfico ni fuente ética, estos rostros replican el estilo de lo humano sin trazar ninguna vida detrás. Lo perturbador no es sólo que estas creaciones puedan pasar por reales, sino que, en muchos casos, sean más creíbles que las fotos tomadas en el mundo físico.

Desde una perspectiva antropológica, esto implica un cambio estructural en cómo las culturas definen la evidencia. Si antes las imágenes reforzaban la memoria colectiva, ahora se abren al terreno de la ficción sin advertencia. Lo que amenaza no es la imagen falsa en sí, sino la progresiva erosión del acuerdo cultural sobre qué constituye una prueba. El desafío, entonces, será reconstruir nuevas formas de autenticidad que no dependan exclusivamente de lo aparente.

La obsolescencia del ojo como árbitro de lo verdadero marca un punto de quiebre en nuestra relación con la realidad. El futuro exigirá otros modos de legitimación, donde ver ya no será creer, y donde lo creíble deberá definirse fuera de lo visible.