La Belleza del Error

Del rugido distorsionado de una guitarra eléctrica a los desvíos creativos de la inteligencia artificial, la estética del fallo se consolida como un nuevo lenguaje cultural.

shared.rich-text

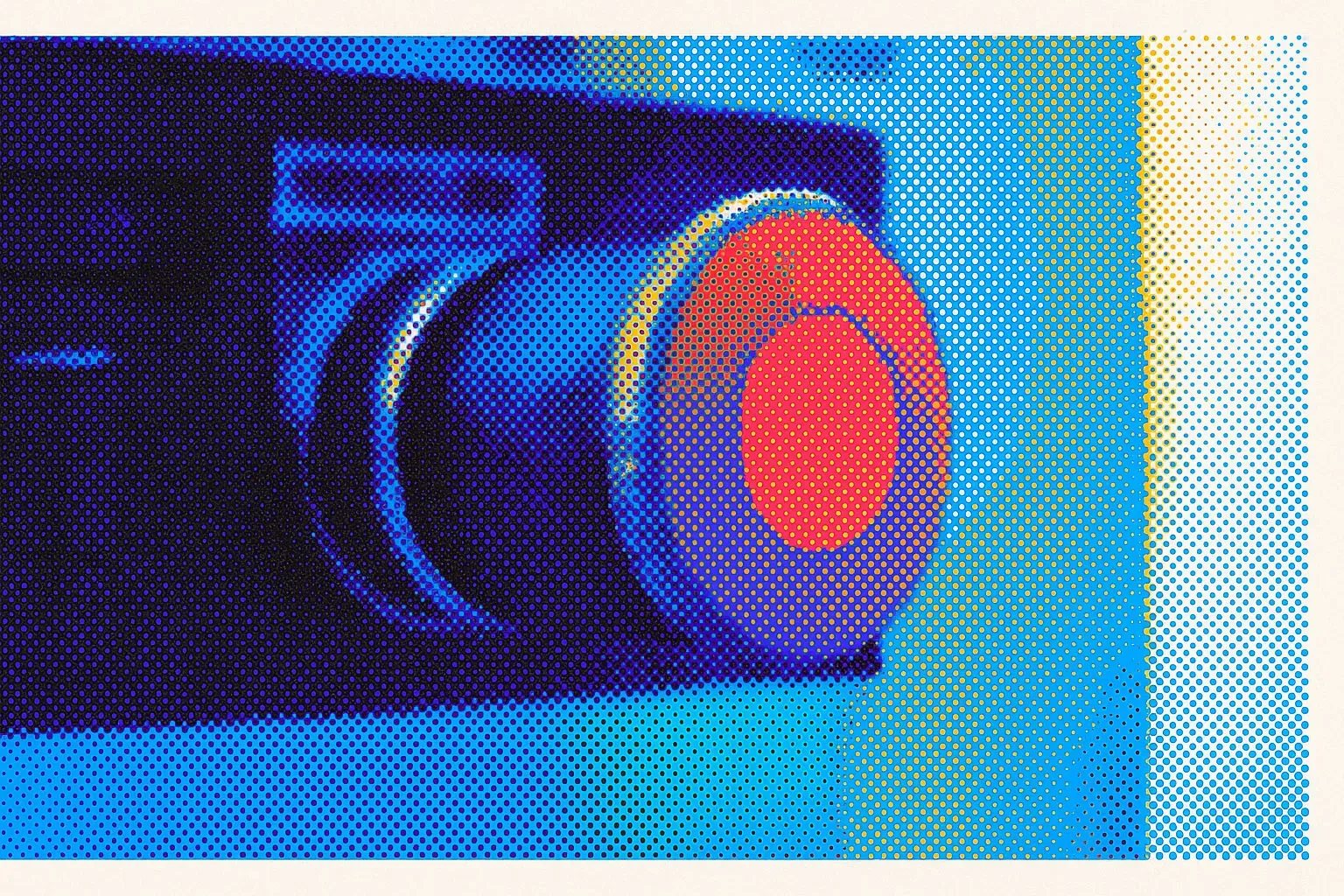

En un mundo donde la tecnología avanza hacia ideales de perfección, hay un contrapeso que toma fuerza desde la imperfección: la distorsión como forma de expresión. El diseñador y pensador futurista Nick Foster ha planteado que la estética del error, de la distorsión y de la amplificación no solo no son fallas a corregir, sino territorios fértiles para la creación cultural. Esta idea, aunque pueda parecer contemporánea, tiene antecedentes claros en la historia de la música moderna. Pensar en la guitarra eléctrica sin distorsión es reducirla a una sombra de lo que ha sido desde mediados del siglo XX; no es solo un instrumento amplificado, es una herramienta que abrazó sus propias formas de saturación, feedback y límite técnico como expresiones emocionales legítimas.

Lo que en un primer momento fue considerado ruido por la música académica, emergió como un nuevo canon dentro del rock, el punk y el metal, configurando estéticas que se apoyaban en la visceralidad de la deformación sonora. Un pedal roto o un amplificador forzado al límite dejaban escapar sonidos que no existían en la paleta auditiva convencional. Así, el fallo se volvió un recurso. La distorsión fue una forma de decir lo que los sonidos limpios no podían articular.

shared.rich-text

shared.rich-text

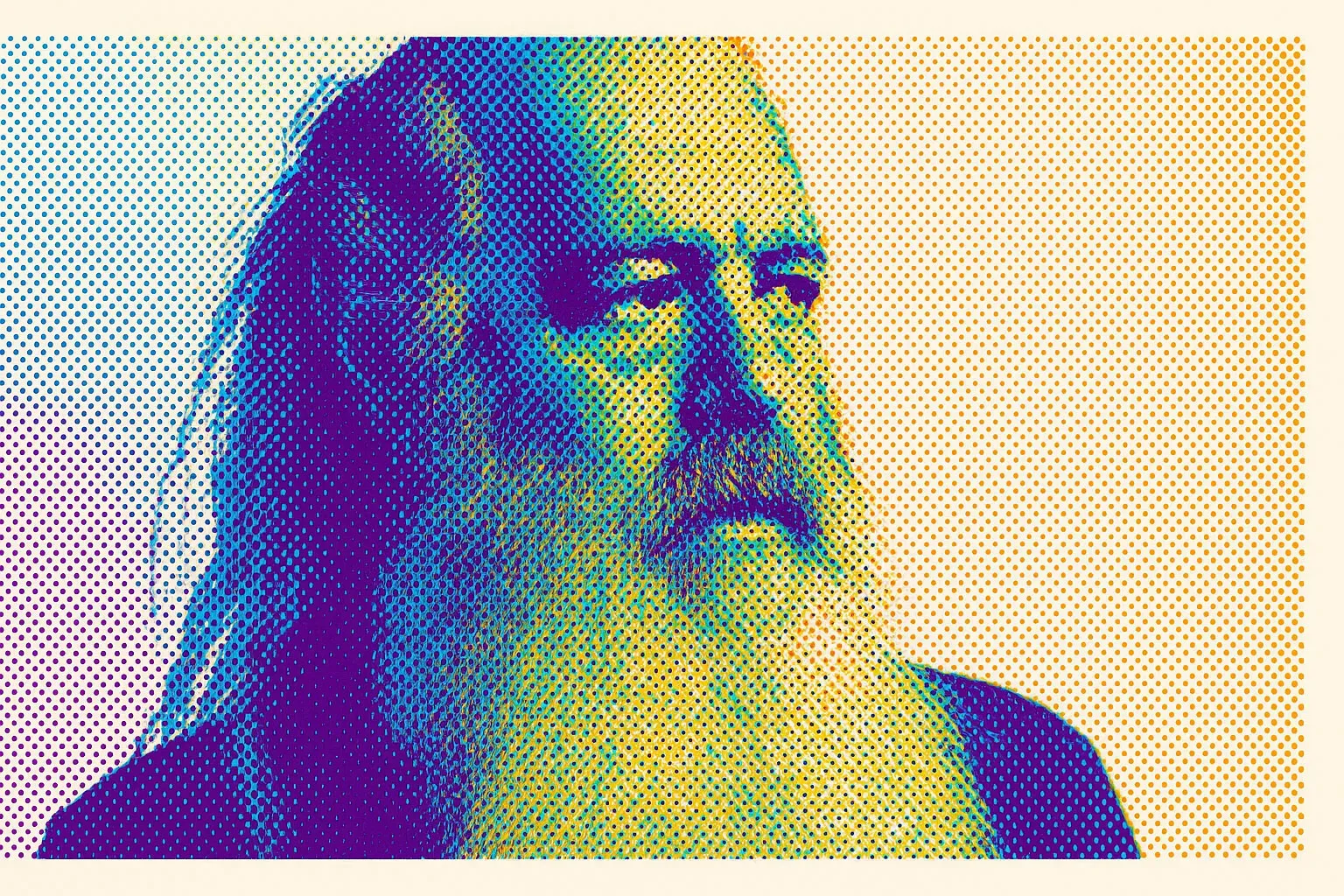

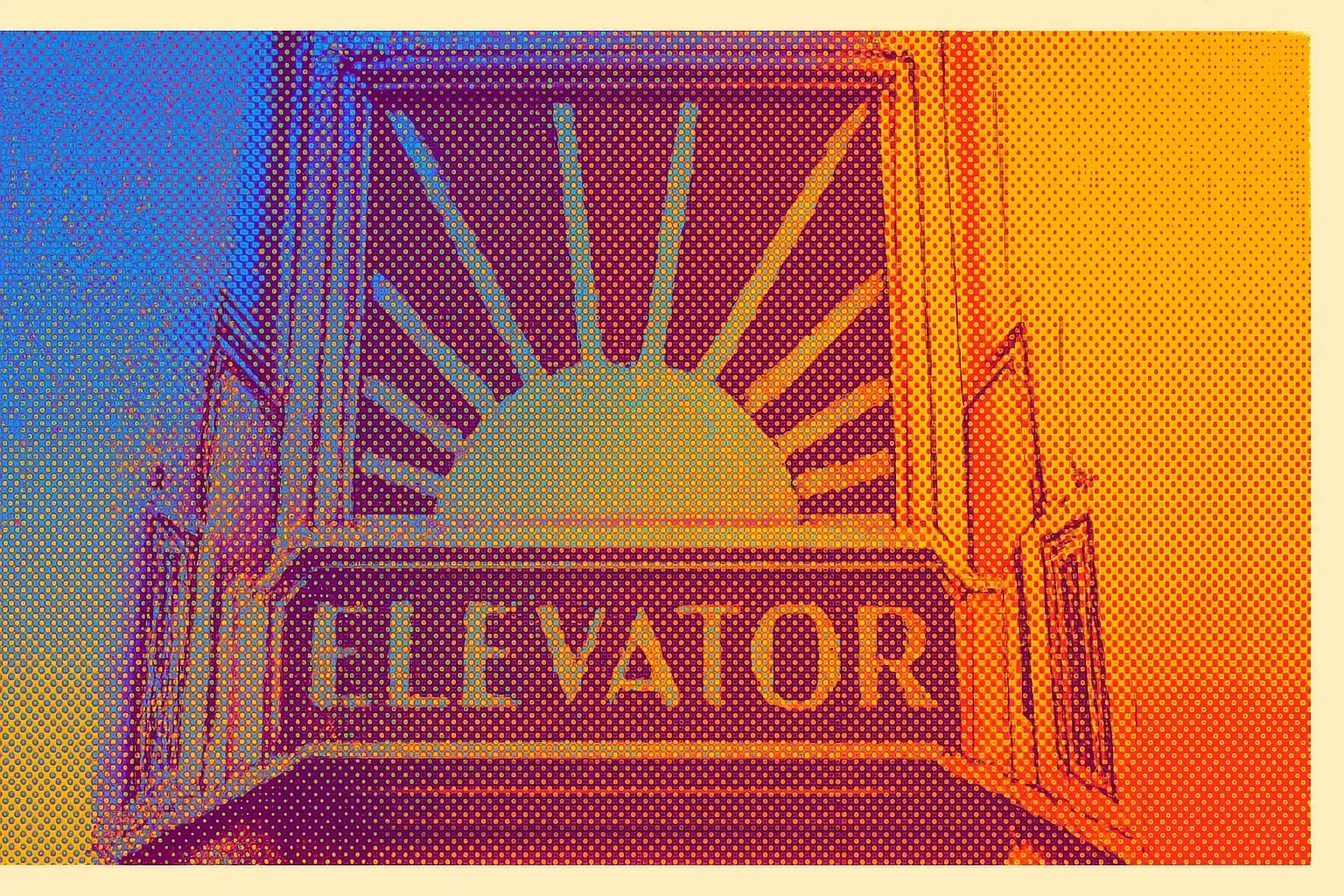

La inteligencia artificial generativa parece estar atravesando ahora un proceso paralelo. Abocada inicialmente a la simulación perfecta —ya sea de texto, imagen o sonido—, ha comenzado a revelar otra cara: la de su propia torpeza como espacio creativo. Las imágenes “fallidas” generadas por modelos como Midjourney o DALL·E, o los errores de razonamiento detectables en textos generados por grandes modelos de lenguaje, muestran a menudo lógicas alternativas, composiciones improbables o asociaciones que ningún creador humano habría imaginado por voluntad propia. Son estos desvíos, muchas veces etiquetados como glitches o bugs, los que capturan la atención de artistas y diseñadores que encuentran en lo “mal hecho” nuevas poéticas y rupturas estéticas.

Foster sugiere que más allá del uso funcional o instrumental de la inteligencia artificial, queda por explorar su lenguaje propio —aún informe, inestable y lleno de bordes ásperos— como un campo creativo en sí mismo. No se trata de pulir la IA hasta que escriba como los escritores ni que pinte como los pintores, sino de convivir con sus rarezas y permitir que esas fricciones generen posibilidades inéditas. Al igual que la distorsión en la guitarra no buscaba replicar la orquesta, sino ensanchar su universo sonoro, la estética emergente de la IA no pretende reemplazar la imaginación humana, pero sí abrir otras lógicas de percepción.

En ese sentido, lo que Foster resalta es una analogía profunda entre dos momentos tecnológicos separados por décadas: la electrificación forzada del sonido en los años 60 y la actual proliferación sintética de significados por parte de máquinas entrenadas en millones de datos. Ambos procesos confrontan el ideal clásico de control y perfección. Ambos encontraron belleza en lo que no encajaba. Y ambos, quizás por eso mismo, cambiaron las reglas del juego.