Proyectar sistemas emergentes

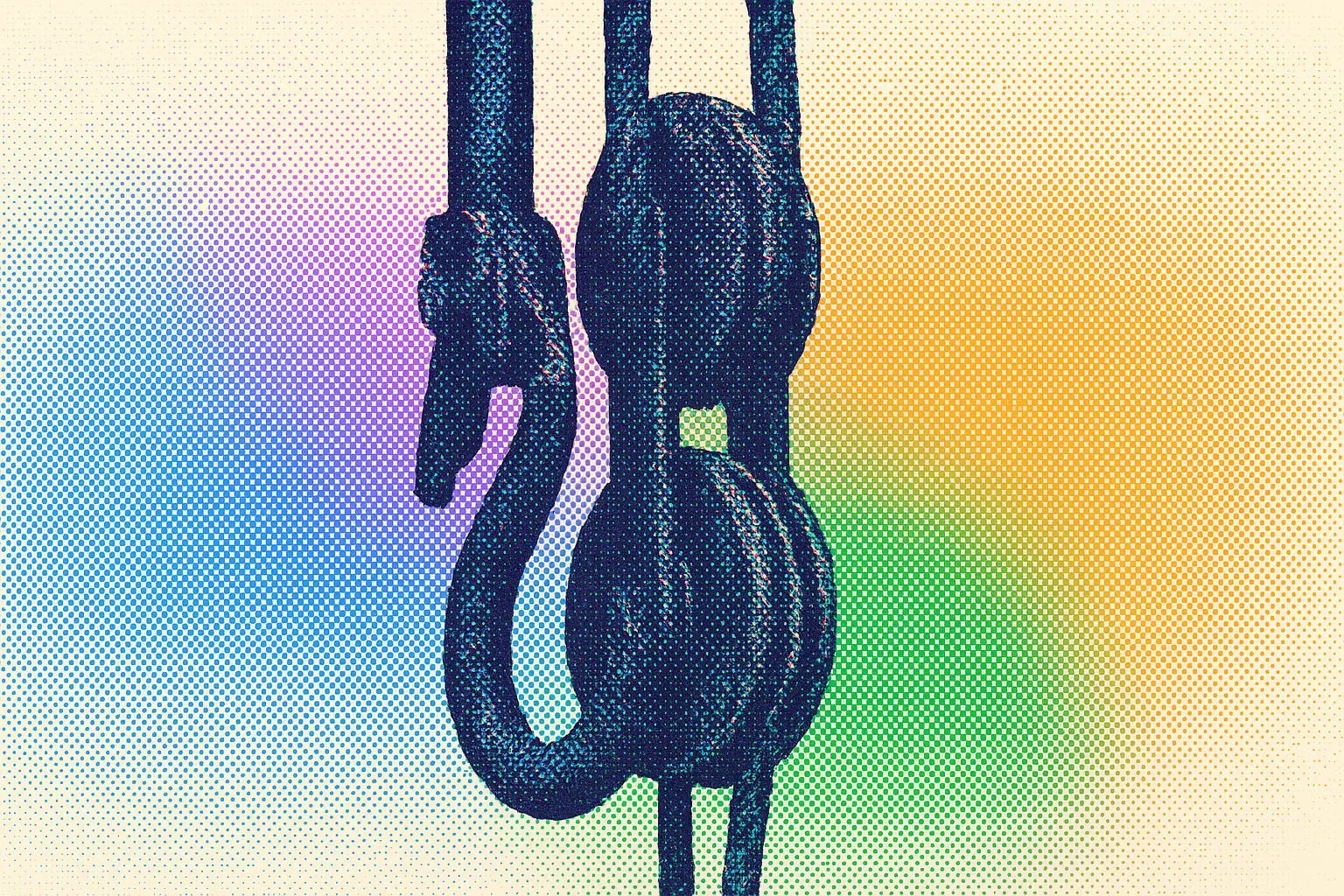

Diseñar sistemas agénticos es aceptar que el control total es imposible y que el verdadero reto está en jugar con la complejidad.

shared.rich-text

Diseñar sistemas que actúan por cuenta propia —sistemas agénticos— no consiste en programar respuestas predecibles ni en definir una secuencia cerrada de pasos. Consiste, más bien, en crear las condiciones para que surjan comportamientos útiles, adaptativos y, en cierta medida, impredecibles. Eso significa entrar en la lógica de lo emergente.

Un sistema emergente es aquel en el que el comportamiento global no se deriva directamente de las propiedades individuales de sus partes, sino de las interacciones entre ellas. Esa dinámica puede generar patrones coherentes sin que nadie los haya previsto ni impuesto. Es el caso de los ecosistemas naturales, de las ciudades o del tráfico: estructuras donde el resultado no es el diseño de un solo agente, sino el producto de múltiples relaciones que se influyen mutuamente.

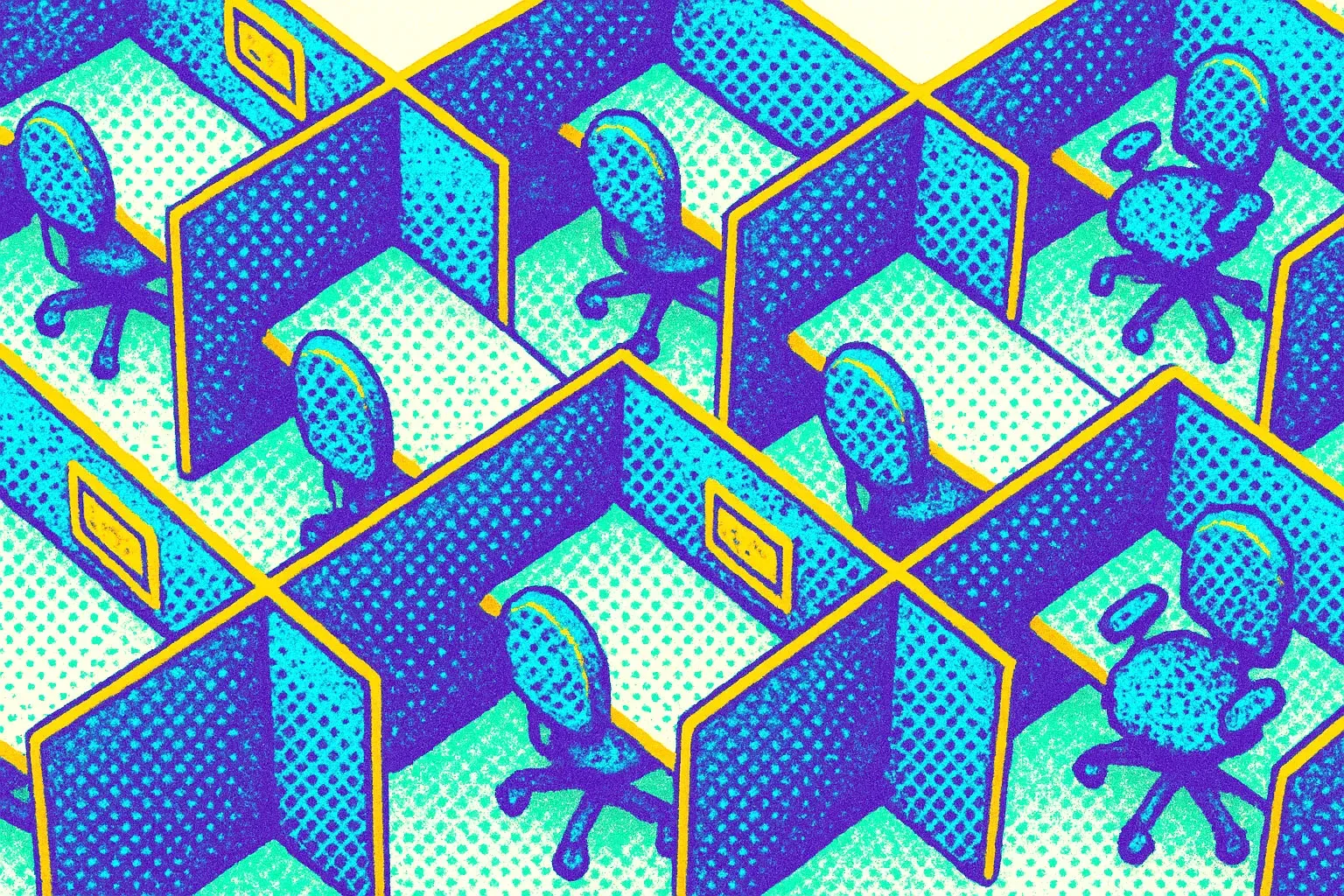

Aplicado al ámbito tecnológico, esto exige una forma de pensar distinta. Los sistemas cerrados —como una calculadora, una línea de producción automatizada o un software de contabilidad— funcionan dentro de límites definidos, con reglas claras, entradas controladas y salidas esperadas. En cambio, los sistemas agénticos operan en entornos abiertos, donde la interacción con usuarios, otros sistemas o datos en constante cambio produce resultados no lineales. En esos casos, diseñar no es escribir el comportamiento, sino acotar su espacio de posibilidades.

Durante 2025, publicaciones como Nature Machine Intelligence y MIT Technology Review han dedicado espacio a esta distinción fundamental. En un artículo reciente, el investigador Yochai Benkler (Harvard) advierte que gran parte del fracaso en la implementación de soluciones basadas en IA no se debe a errores técnicos, sino a una comprensión equivocada de la naturaleza del sistema: se diseñan como si fueran controlables, cuando en realidad son adaptativos, distribuidos y sujetos a evolución.

shared.rich-text

shared.rich-text

En este contexto, resulta especialmente valiosa la reflexión de Kevin Slavin en su ya icónica charla TED How Algorithms Shape Our World. Lejos de adoptar un tono alarmista, Slavin ofrece una lectura lúcida y visionaria sobre cómo los sistemas computacionales —cuando interactúan entre sí en redes complejas— generan dinámicas propias. A través de ejemplos del mundo financiero, la arquitectura o la distribución digital, muestra cómo estos sistemas pueden organizarse con eficacia sin requerir control centralizado. Su aportación no es una crítica al avance tecnológico, sino una invitación a pensar el diseño como práctica situada en la complejidad. Reconocer que estos sistemas se comportan no como máquinas programadas, sino como estructuras vivas, es el primer paso para diseñarlos con responsabilidad.

En Intuir, esto lo entendemos como un cambio de mentalidad: pasamos de diseñar sistemas cerrados con lógicas deterministas a proyectar espacios de posibilidad, donde se configuran comportamientos a partir de la interacción. Diseñar se convierte así en establecer condiciones, no dictar resultados.

La complejidad no es un defecto del entorno, sino una característica constitutiva del tipo de sistemas que estamos empezando a habitar. Y diseñar con esa complejidad no implica resignarse al caos, sino asumir con responsabilidad que el control absoluto ya no es ni posible ni deseable. Lo relevante no es predecir cada paso, sino saber intervenir cuando importa, entender cómo se autoorganizan los procesos, y aceptar que, a veces, los mejores resultados no son los que estaban en el plan inicial.